北条義時はどんな人?その生涯を解説!大河「鎌倉殿の13人」第1弾

NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で一躍脚光を浴びた「北条義時」。

もともと、北条氏は伊豆国の名もなき武家です。

そんなマイナー武将でありながら、「源頼朝」との出会いにより彼の人生が変わる事になります。

義時の生涯をひもとくと、見えてくるのは「頼朝の忠臣」でありながら「将軍さえ殺す策士」という矛盾した姿でした。

そこで北条義時とはどんな人で、一体何をして有力な御家人になったのか、生涯年表も含め解説していきます。

目次

北条義時はどんな人なのか?

北条義時は「どのような人だったのか」と聞かれると、はっきりと出てこない人も多いはずです。

野球に例えると二軍選手と言ったところでしょうか。

では、いったいどのような人なのか

- 北条義時はどんな人なのか?その人物像とは

- 頼朝から信頼されるほどの義時の性格とは

- 臨機応変に物事を考える人だった

これら3つについて解説します。

北条義時はどんな人なのか?その人物像とは

北条義時は、鎌倉幕府において北条氏が、中心に動けるような体制をつくった武将です。

義時は「北条時政」の次男として生まれ、源頼朝の正室「北条政子」の弟にあたります。

源頼朝の挙兵にいち早く参加し、鎌倉幕府の有力御家人の1人に名を連ねました。

そして頼朝の死後には他の有力御家人と権力闘争を繰り広げ、ついに北条氏一強の体制を作り上げ、その立役者が北条義時だったのです。

頼朝から信頼されるほどの義時の性格とは

源頼朝存命中の北条義時の人物像は「忠実(ちゅうじつ)だが目立たない人」と言えます。

これといった功績はないものの、頼朝からは絶大な信頼を得ていたのです。

特に義時が「寝所警護」に抜擢されたことは、頼朝からの信頼を如実に表しています。

「寝所警護」とはつまり「頼朝の寝室を警備する係」のことで、当然、腕っぷしが強く頼朝が背中を預けられる誠実な人物でなければなりません。

しかも義時は「頼朝の親衛隊」の筆頭株となり、のちに頼朝は「義時は家臣の最たるもの」と言わしめています。

まさに北条義時は源頼朝の忠実な側近だったのです。

頼朝没後の義時の行動を見ると、こうしたふるまいは計算ずくで「当時、頼朝が御家人から絶大な支持を得ていたからそばにいた」だけともとれるでしょう。

臨機応変に物事を考える人だった

頼朝没後の北条義時は、情勢に応じて最適な行動をとる「柔軟で合理的な人物」に変わってしまいます。

その時々で御家人の支持を得られるような行動をとっていたのです。

例えば、御家人の反感を買った父・北条時政を追放したり、さらに義時は第3代将軍・源実朝の暗殺を主導したともいわれおり、実際に実朝が暗殺される直前に、都合よく姿を消すなど、義時の動向が非常に怪しいのです。

「ん?御家人の代表である将軍を排除するのは悪手では?」と思われたかもしれませんが、実は、2代目以降の将軍は頼朝ほどの求心力をもたず、御家人にとって「頼りない存在」になってしまっています。

誰もが将軍の排除に否定的だったわけではありませんでした。

義時は「追い風が吹いていれば将軍をも暗殺する人物」とさえ見ることができ、「情勢を正確に読み取り臨機応変に対応する人」こそ、義時の真の姿だったのかもしれません。

北条義時は何をしたのか?

北条義時は、表舞台で花々しく有名な人ではありません。

だからこそ、実際どのような事をしたのか?わからない人も多いでしょう。

そこで具体的に何をしたのか

- 源頼朝の監視役だったのか

- 承久の乱(じょうきゅうのらん)で北条家の地位の確立

- 父・北条時政の確執と追放

これら3つについて、紐解いていきます。

源頼朝の監視役だったのか

北条義時というより北条氏が、源頼朝の監視役であったと言われています。

1160年、平清盛によって、源頼朝は伊豆国の「蛭ヶ小島(ひるがこじま)」に流されました。

その配流先にいたのが、伊東氏や北条氏といった武士たちで、ここに北条氏と源頼朝の関係が始まり、とくに頼朝と北条政子との結婚は、一族繁栄のきっかけとなりました。

ただし、流人時代の頼朝との関係において、登場するのはもっぱら北条時政や政子の方であり、北条義時が頼朝の監視を主導していたかというと、疑問符が立ちます。

承久の乱(じょうきゅうのらん)で北条家の地位の確立

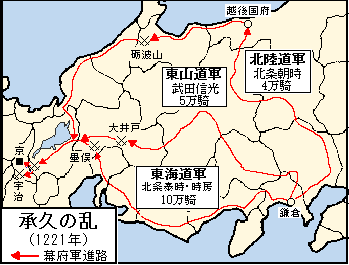

「承久の乱」は北条氏が鎌倉幕府の実権を握るうえで重要な一歩となりました。

1221年に、京都の後鳥羽上皇は武士を招集し「北条義時討伐」を命じ、これに対して義時は姉・政子と協力し、鎌倉で御家人の支持をとりつけることに成功します。

そして義時らは御家人を率いて鎌倉を出発し、あっという間に京都まで攻め上がると、逆に後鳥羽上皇を屈服させたのです。

義時は、後鳥羽上皇や貴族、朝廷に味方した武士に容赦なく処罰を下し、彼らから取り上げた大量の土地を御家人に分配して、鎌倉幕府内での北条氏の地位は確固たるものになりました。

また、源氏の将軍が途絶えるなか、北条義時が御家人を率いて戦い、そして御家人に土地を分配したことで「事実上の将軍」となります。

幕府のトップである征夷大将軍は形式的なものとなり、北条氏がその人事を握り、鎌倉幕府の実権は北条氏が握ることとなったのです。

父・北条時政の確執と追放

北条義時は「後継者をめぐる対立」から父・時政を幕府から追放しています。

義時には兄・宗時がおり、本来であれば北条家を継ぐところでしたが、宗時は源頼朝の挙兵に参加して討死してしまいました。

そのため時政は、後妻「牧の方」との子である「北条政範」に家督を継がせようとしますが、政範もまた若くして亡くなったため破談となりました。

次に時政が目をつけたのが、「牧の方」との娘婿にあたる「平賀朝雅(ひらがともまさ)」です。

平賀家は、源頼朝に劣らぬ由緒正しい源氏の家系で、将軍になりうる存在だったことから、時政は朝雅を将軍につけ、その義父として権力を握ろうとしていたものと思われます。

しかし時政の計画は事前に露見し、義時が第3代将軍・源実朝を保護したうえで、父・北条時政を鎌倉から追い出しました。

こうして北条時政が権力闘争から脱落し、義時が主導権を握るのです。

北条義時の生涯年表

| 西暦 | 出来事 |

| 1163年 | 北条時政の次男として生まれる。 |

| 1180年 | 源頼朝の挙兵に参加する。 |

| 1181年 | 源頼朝の寝所警護に抜擢される。 |

| 1185年 | 平氏追討に参加。 |

| 1190年 | 源頼朝の上洛に従う。 |

| 1192年 | 「姫の前」を正室に迎える。 |

| 1199年 | 源頼朝、死去。義時は「合議制の13人」の1人となる。 |

| 1205年 | 北条時政を追放する。 |

| 1219年 | 源実朝、暗殺される。 |

| 1221年 | 承久の乱 |

| 1224年 | 死去(享年62歳) |

北条義時と合議制の13人とは『鎌倉殿の13人』

源頼朝の死から数か月後に幕府は「13人の御家人による合議制」へシフトします。

そのメンバーがいわゆる「合議制の13人」で,『鎌倉殿の13人』とは「合議制の13人」を指したものです。

一般的には「第2代将軍・源頼家の横暴を止めるため」に結成されたといわれていて、メンバーは、

- 北条義時

- 北条時政

- 梶原景時(かじわら かげとき)

- 比企能員(ひき よしかず)

- 三浦義澄(みうら よしずみ)

- 和田義盛(わだ よしもり)

- 中原親能(なかはらの ちかよし)

- 大江広元(おおえの ひろもと)

- 三善康信(みよし やすのぶ)

- 二階堂行政(にかいどう ゆきまさ)

- 八田知家(はった ともいえ)

- 安達盛長(あだち もりなが)

- 足立遠元(あだち とおもと)

以上13人になります。

人選のポイントとしては、「文官(実務担当者)」「源頼朝の遺臣・忠臣」「幕府の要職経験者」「源氏と血縁関係がある者」「鎌倉近辺の有力御家人」といった点が指摘され、なかには1人で、複数の要素を併せ持つ人もいました。

例えば北条義時は頼朝の親衛隊だったため「源頼朝の忠臣」といえますが、同時に姉・政子が頼朝の妻であるので「源氏と血縁関係がある者」とも言えるでしょう。

このように「合議制の13人」は、出自や立場の全く異なる武士の集まりでしたが、合議制自体は1年ほどで崩れてしますが、その後も13人の間では、今で言うバトルロワイアルが、繰り広げられたそうです。

北条義時の系図(家系図)

北条義時に関するQ&A

北条義時の最期や妻・子孫には、大物俳優がいるなど、ちょっと気になる疑問をまとめました。

それは、

- 北条義時の最期とお墓

- 北条義時の妻

- 北条義時の子孫は?

この3つについて解説します。

北条義時の最期とお墓

北条義時は、貞応3(1224)年6月13日に62歳で亡くなりました。

脚気(かっけ)と霍乱(かくらん)《霍乱=激しい嘔吐・下痢などを伴う急性の病気》が原因といわれています。

記録によれば、義時の遺体は法華堂(貴人の納骨堂)に納められ、そのすぐ西には源頼朝の法華堂もあったことが、近年の発掘調査で確認されています。

現在、法華堂の跡地は史跡となっています。

「史跡法華堂跡」

住所:神奈川県鎌倉市西御門2丁目

アクセス:JR鎌倉駅から徒歩20分程度 鶴岡八幡宮から徒歩10分程度

営業時間:24時間営業

北条義時の妻

北条義時には多くの妻がいました。

その中でも特筆すべきは正室である「姫の前」でしょう。

「姫の前」は比企氏の一族で、絶世の美女であったと言われ、そんな「姫の前」の容姿に、義時は一目惚れし、

恋文を送り続けましたが、ついに振り向かせることは叶いませんでした。

そこで登場したのが源頼朝です。

頼朝は、義時が「離婚しない」と誓約することを条件に「姫の前」との婚姻を実現させたのです。

頼朝自身も恋多き男だったので、股肱の臣(ここうのしん)である義時を「何とか助けてやりたい」と思ったのかもしれません。

北条義時の子孫は?

北条義時の子どもはそれぞれ北条家の本家(得宗家)と分家の始祖となりました。

義時には男子が多くいて、泰時が本家、残りは分家を創始します。

蒙古襲来を退けた北条時宗も義時の子孫ですし、のちに、室町幕府をひらく足利氏にも、その血筋が受け継がれています。

ちなみに「俳優の故・高倉健さんは北条氏の末裔」という話があり、義時のひ孫である名越篤時の家系で、篤時の子孫は後に「小田」姓を名乗りますが、高倉健さんも本名は「小田剛一」というそうです。

実に北条氏の血筋は現代まで続いていました。

<まとめ>北条義時は冷静に物事を見るしたたかな人でした。

北条義時は政敵を蹴落(けお)とし、将軍に代わる権力者としての北条氏の地位を確立しました。

そんな義時は冷静・冷徹で合理的な人物だったと考えられます。

ジッと情勢を見極め、決して流れに逆らうような動きは見せず、しかし自分に有利な風には乗る――この政治的センスが北条一門の繁栄を実現させたと言えるでしょう。