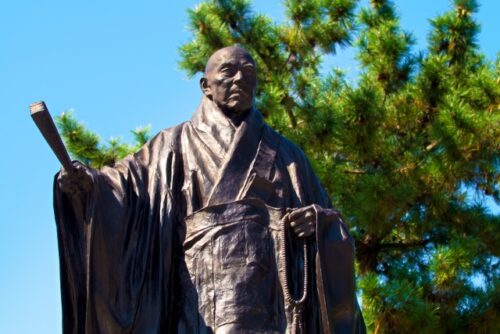

織田信長の生涯!戦国の乱世を駆け抜けた49年の歴史を徹底解説

「人間五十年 化天(下天)のうちを比ぶれば 夢幻の如くなり」と亡くなる前に読んだとされる名言は有名ですが、織田信長の49年間の人生とは、どのようなものだったのか?政策・性格・人柄なども交えて解説します。

目次

織田信長の49年の主な出来事を年表で解説

| 1534年 | 尾張(現在愛知県西部)の、一地方領主織田信秀の次男として生まれる。(幼少時は吉法師、元服後は三郎信長) |

| 1548年~1549年 | 敵対していた美濃の国斎藤道三と和睦。証として道三の娘濃姫(のちの帰蝶)と政略結婚をする。 |

| 1552年 | 父信秀が死去し、家督を継ぐことになる。家督継承を機に上総守信長に改名(のちに上総介信長に変更) |

| 1554年 | 那古野城主から本拠地清須城に移る。 |

| 1559年 | 年京の都に初上洛。13代将軍足利義輝に謁見する。 |

| 1560年 | 桶狭間の戦いで今川義元に勝利。 |

| 1570年 | 姉川の戦いで、浅井・朝倉氏を破る |

| 1571年 | 年比叡山延暦寺を焼き討ちする。 |

| 1573年 | 足利義明を追放し、室町幕府を滅ぼす。 |

| 1573年 | 織田・徳川勢と武田勢で三方ケ原の戦いがおきるが、武田勢の勝利で終わる。 |

| 1577年 | 手取川の戦いで、上杉謙信の軍隊に撃破される。 |

| 1582年 | 本能寺の変がおき信長は自害。49年の人生を終える |

織田信長の性格・人柄はどうだったのか?

織田信長の性格や人柄で伝えられているのは

- 織田信長は幼少期すでに気性が激しかった

- 元服してからの信長は変わらずうつけ者だった

- 織田家家臣からは良く思われていなかった

この3つを解説します

織田信長は幼少期からすでに気性が激しかった

1534年に生まれた信長は、すでに気性が激しく乳母も苦労したようです。

成長しても自由気ままに好きな事をしていたため、世間や織田家家臣からは「うつけ者」と見られていました。

ですが父である織田信秀は、当主としての器を見抜いていたのか、早くから那古野城の当主にするなど、たいそう気に入っていたとのことです。

元服してからの信長は変わらずうつけ者だった

1546年元服。父と共にたびたび戦場に出陣しています。

しかし元服しても相変わらずのうつけのままで、母である土田御前も手におえない性格だったそうです。

また父親の葬儀では焼香の際、抹香を仏前に投げつける行為をするなど、まるで反抗期のような態度をとっていました。

織田家家臣からは良く思われていなかった

いつまで経っても自由気ままな性格は変わることがなかったため、家臣からは織田家当主になることに、不安の声も上がっていました。

そのため信長の教育係だった平手政秀は、死をもってたしなめる行動に出ました。さすがの信長も平手政秀の死はショックだったようで、この事がきっかけとなり、当主になるための自覚を持つようになったそうです。

織田信長の戦年表

織田信長は戦国とは言え様々な戦を経験しています。ではどのような戦があったのか年表で解説。

| 1554年 | 今川勢を破った「村木城の戦い」 |

| 1556年 | 斎藤道三が戦死した「長良川の戦い」 |

| 1560年 | 今川義元との「桶狭間の戦い」 |

| 1566年 | 美濃斎藤氏と「河野島の戦い」では大敗してしまう。 |

| 1567年 | 再度美濃斎藤氏に対して「稲葉山城の戦い」結果陥落させる。 |

| 1568年 | 南近江の六角義賢と「観音寺城の戦い」 |

| 1569年 | 伊勢攻略のための「大河内城の戦い」 |

| 1570年 | 浅井長政の裏切りにより「金ヶ崎の戦い」が起きるが織田軍の敗退する |

| 1570年 | 浅井・朝倉と「姉川の戦い」が起きる |

| 1571年 | 浅井・朝倉に加勢した延暦寺を攻める「比叡山延暦寺の焼き討ち」 |

| 1572年 | 武田軍との小競り合いが始まる。「岩村城の戦い」「二俣城の戦い」を経て「三方ヶ原の戦い」に挑むも敗退してしまう。 |

| 1573年 | 武田軍は三河の国の野田城を攻略されてしまいます「野田城の戦い」 |

| 1573年 | 戦の最中武田信玄が病死。武田軍は一旦甲斐の国に撤退。 |

| 1573年 | 朝倉軍もほぼ壊滅状態にした「一乗谷城の戦い」(刀根坂の戦い) 浅井長政を自害にさせた「小谷城の戦い」 |

| 1573年 | 足利義明との戦で室町幕府を滅亡させる(槇島城の戦い) |

| 1574年 | 宗教勢力との反乱がおきる「越前一向一揆」「長嶋一向一揆」 |

| 1575年 | 武田信玄亡き後、衰退していた武田軍を一気に攻め落とす「長篠の戦い」 |

| 1576年 | 1570年頃から石山本願寺と一進一退を繰り返していたが、最終的に戦術と気迫によって信長の勝利「天王寺の戦い」 |

| 1577年 | 織田軍は上杉謙信に大敗する「手取川の戦い」 |

| 1578年 | 上杉謙信の死後上杉家は家督争いとなる。この隙を突いて信長は家臣である斎藤利治・柴田勝家を進軍させて勝利「月岡野の戦い」 |

| 1578年 | 二度に渡って毛利水軍との戦「木津川口の戦い」 |

| 1579年 | 信長が出陣して摂津の有岡城攻略 |

| 1580年 | 織田家家臣羽柴秀吉が三木城攻略 |

| 1581年 | 高野山金剛峰寺を攻め落とす |

| 1582年 | 武田軍との戦いに終止符を討つ |

| 1582年 | 明智光秀の裏切りにより信長自害「本能寺の変」 |

年表から見ても、毎年戦をしていたことが分かります。これだけの戦をしてきた人物はなかなかいないと思います。まさに激動の人生を生きた事になります。

信長は居城を転々と変えた理由とは?

戦国大名たちはどれだけ領土拡大しても、生まれ育った土地を捨てることや、先祖代々受け継いだ土地を守るのが当たり前と思っていました。しかし信長はそんな常識を覆し何度も居城を変えています。

その理由は、天下を取るために必要であったからです。

では、5つの居城と変えた理由を解説します。

- 「那古野城」もともと父である織田信秀から任されていた城です。ここから那古野城を含め、五か所も転々とすることになります。

- 「清須城」兄弟の家督争い、家臣の謀反などがあり、自分が織田家当主であることを示すため。また東海道・伊勢湾に近い交通網があったため。

- 「小牧山城」斎藤家を攻略するために、美濃に近い小牧山に城を作り居城します。ただ美濃攻めはあっけなく信長の勝利に終わり「稲葉山城」を手にいれます。

- 「稲葉山城」信長が居城してから「岐阜城」に名を改めています。ここは金華山上に位置する天然の要塞で、東海道・東山道をおさえる交通の要でした。信長は京への上洛・畿内掌握を見据えて「岐阜城」は、足掛かりとしてはうってつけの場所でした。

- 「安土城」尾張・美濃から京への中間地点に位置していました。安土城下は、水上交通の要である琵琶湖があり、北国街道・中山道など主要な街道が通じていました。信長は城下の繁栄や東西南北に通じる交通網を重視しました。天下統一をするためには、最も適した土地に「安土城」を建設しました。

カリスマ性のある政治・経済政策

織田信長は政治や経済の発展のために、様々な政策を打ち出しています。

特に力を入れていたのは

- 楽市楽座で町を潤す

- 関所を廃止・道路整備で流通を良くする

- キリスト教布教の許可を出す

この3つです。これを1つずつ解説します。

楽市楽座で町を潤す

織田信長は「楽市楽座」を取り入れて、誰もが自由に商売ができるようにした政策です。

当時は貴族や寺社たちが金融の元締めをしていたため、認められた者しか商売ができない仕組みになっていました。

いつまでもこの仕組みでは、町どころか国自体も発展することができないと考え、市場税・座の特権廃止、座そのものも廃止しました。

結果、自然と商売は発展していき、往来する商人たちを城下町で宿泊する事を義務付けて、お金を使ってくれる仕組みも作りました。

関所廃止・道路整備で流通を良くする

信長は関所があることで、品物の運送などの妨げとなっていました。

そので関所を廃止して、流通の流れを良くしました。また領土が拡大することで、険しい道も同時に増えました。そこで道路整備に着手することで、平坦な道を作り、川には橋をかけ、道の両側には松などの植え並木道を作ったりもしました。

結果、軍隊や物資の輸送がすばやくできるようになり、品物も早く流通できるようになりました。

キリスト教布教の許可を出す

1568年に信長が宣教師のルイス・フロイスと会い、キリスト教の布教を許可を出し、キリスト教を日本に広め、信者も増えていきました。

このとき信長が許可を出したには

- 信長に対抗する仏教勢力を弱めること

- 南蛮貿易で鉄砲を手に入れて軍事力の強化

- 利益を上げること

この3つが、許可を出した理由ではないかと言われています。

織田信長最後の戦・本能寺の変

織田信長最後の戦・本能寺の変は誰もが知っていることでしょう。

信長が羽柴(豊臣)秀吉の備中高松城攻撃を救援するために京都本能寺に滞在。そこへ織田家重臣である明智光秀が謀反を起こし襲撃。信長も少ない人数で応戦するも、光秀の大軍には勝つことができず、本能寺に火を付けることを命じて自害しました。

ではなぜ明智光秀は謀反を起こしたのか?諸説あります

「信長の行いに疑問や不満を抱えていた」「怨恨説」「黒幕説」などありますが、本当のことは分かっていません。

また信長自身も遺体がなかったことから、生き延びているのではないのかと言われています。

正直なところ「本能寺の変」は謎だらけの出来事です。

まとめ:

織田信長の生涯は戦と経済発展に尽力した人でした

織田信長はまさに激動の人生を生きた人です。「うつけ」と言われながらも、戦や経済の戦略は、新しいことを次々と取り入れるカリスマ性のある人物です。

でも時には、無謀な行動に出る自己中心的な性格もありましたが、もし本能寺の変が起きなければ、その後の織田信長はどうのような人生をおくったのか?見てみたいものです。